前職では最新最高の技術をお客様に届ける事を主に新築住宅の提案を行っていました。入社は阪神淡路大震災の翌年であり阪神間復興とともに住宅業界に携わって来ました。

地震で実家は半壊し築10年そこそこで積水ハウスに建替えました。新耐震基準のはずの木造2階建てが…。基準をクリアしていれば安心なのかと言えばそうではなく、今できる最高の技術で建築することがお客様の幸せだと信じ営業していました。また今でもそう思っております。

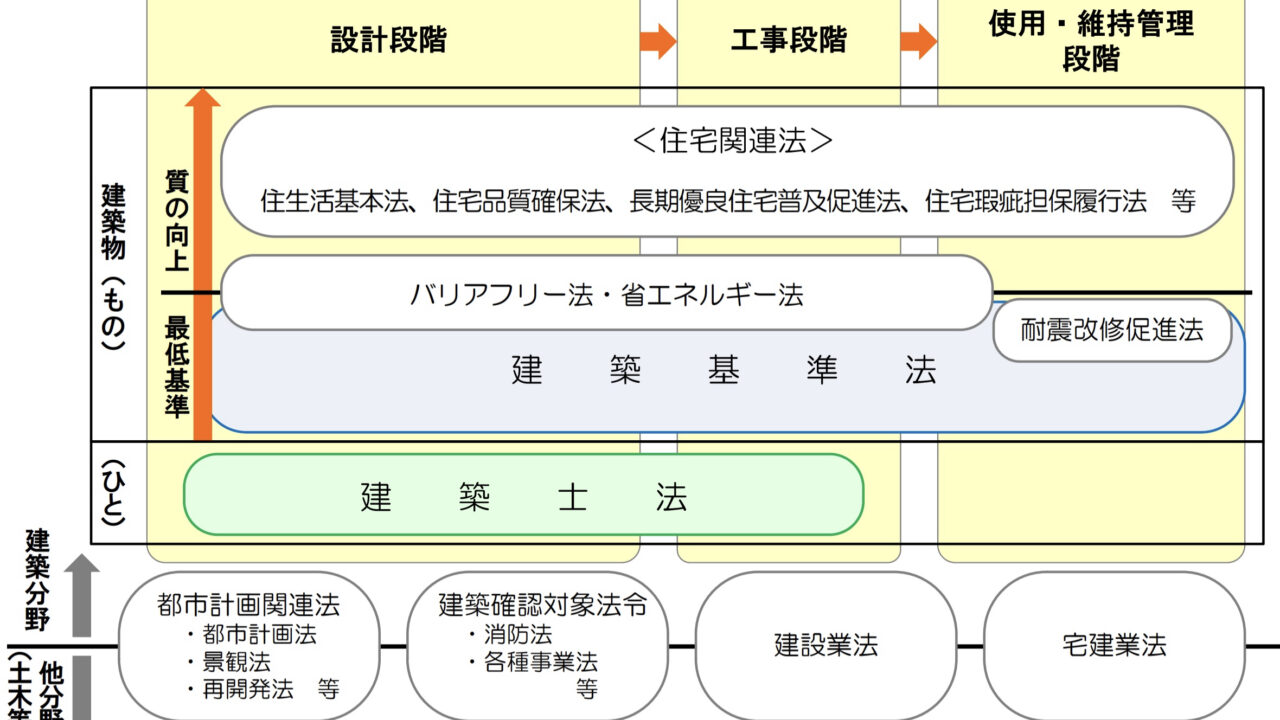

ただ最高の技術や品質はそれなりの費用も掛かり全ての人がそれらを享受できるものでは、ありません。そこで建築基準法は最低限の基準を設けることとしています。

建築基準法 第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする

これらの基準は、各地で起こった災害や耐震偽装事件などの社会的な背景をきっかけに改正が繰り返されてきました。不動産を売却や購入する上ではこれらの基準を目安のひとつにし、当事者がその不動産の評価とどうすればいいのかを理解し取引することが重要と思います。世の中は全てバランスで出来ています、良いこともあれば悪いこともあります。

耐震性、好み、お金、楽しさ、タイミング等どうバランスさせるのか?個人の自由であり個人の責任でもあります。

建築基準法制定~1981年5月(昭和56年)(旧耐震)

戦後しばらくし1950年に建築基準法が施行されました。耐火建築規定や内装制限、8種の用途地域 北側斜線制限新設などの改正があり、1978年の宮城県沖地震を経て1981年6月に大きな耐震基準の改正がありました。この改正前後で旧耐震、新耐震と呼びます。

1981年(昭和56年)~(築40年)※以下築年数目安は2021年時点

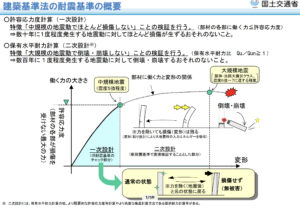

新耐震基準では宮城県沖地震の前年に『新耐震設計法の開発』が完了していた中、地震被害によりその妥当性が明らかになり1981年6月の改正につながることになりました。ポイントは大地震に対する安全性を確保するために『二次設計』を新設した。そのほかの強化も実施されましたが、それまでになかった中地震までと大地震に分けられた設計法は今なお続く設計法です。震度5ぐらいまではがっちり耐える構造であり、6,7という大地震ではどこかが壊れたとしても倒壊しない程度の体力を目指しています。

前述した実家の話ですが、阪神淡路大震災で半壊です。つまり倒壊はしておらず二次設計通りだったとも言えます。合わせて阪神間の不動産売買においては、物件が震災を受けたものかそうでないかはポイントのひとつです。

1998年(平成10年)~(築23年)

1995年1月阪神淡路大震災発生 こんなことが本当に起こるのか信じられない状況でした 育ってきた神戸の街はどこも被害を受けており、先の見えないトンネルに皆がいたと思います。復興はそのペースや内容が、それぞれであると少なからず実感しました。人の温かみも感じたし、数か月後に東京で起こった大きな事件で打ち消される様に報道のウェイトが減っていったメディアに無情さも感じました。

この時期以降がローン控除適用要件 築20年(耐火建築は築25年)辺りになります。

震災後の耐震強化や設計の自由度拡大、建築コスト削減などの社会要請もあり1998年に建築基準法改正がありました。 建築材料や使い方に基準を設けていたこれまでの方法にプラスして多様な材料や構法を採用できる様に性能規定を導入した。これらは一定の性能を満たす必要があり結果的には住宅の性能を向上させる事につながったと思います。但し性能検証と例示仕様の選択で設計が可能であり、基準が一律に変わった訳ではありません

2000年4月(平成12年)~(築21年)

2000年4月住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行

主要な部分の10年間瑕疵担保責任の義務化により各業者の責任増大しました。これは業界全体の品質向上につながっていると思います。この時期は中古建物の基準としては大きな転換期でしょう

それ以外にも住宅性能表示制度や紛争処理機関の任意利用なども規定されました。性能表示制度も徐々に活用されていき一定の性能の見える化になっています。また手抜き工事などのトラブルに対し紛争処理機関による一定の抑止効果は少なからず住宅性能向上にもつながっていると考えられます。

2003年換気設備設置義務化(築18年)

2006年(平成18年)~(築15年)

耐震偽装事件が発覚しそれらの問題を是正していく観点から確認検査の厳格化を行うべく改正がされました。検査体制と罰則強化がその主な内容です

またアスベスト全面禁止制限(労働安全衛生法施行令改正)も同じ年に改正されました。

その後現在に至るまで様々な関係法令の改正や新設が行われています。

2009年 住宅瑕疵担保履行法 長期優良住宅普及促進法(築12年)

最後に

細かい法改正などは追いかけられていませんが、1981年と2000年が大きな節目であると思います。ただし実際にはこれら法基準はその時点の最低限の基準を定めているものであり、その時点で施工者がどこを目指しているかでその性能は全く違ってきます。

耐震性、好み、お金、楽しさ、タイミング等どうバランスさせるのか?

個人の自由であり個人の責任でもあります。